ホームペーパードライバー克服のためにペーパードライバーさんのためのコラム

ペーパードライバーさんのためのコラム

目次

〇久しぶりの運転練習に適した曜日や時間帯は?

〇久しぶりの運転で「初心者マーク」はつけても良い?

〇初めての給油 セルフ式ガソリンスタンドの利用方法

〇「マイナ免許証」 マイナンバーカードと運転免許証の一体化が可能になります。

〇生活道路での法定速度が変わります。

〇「横断歩道」について

〇横断歩道以外での「歩行者の保護」

〇「全方向に矢印が出る信号」について

〇「駐車」「停車」について

〇「自転車マーク」踏んでも良いの?

〇道路の左端にある「線」踏んでも良いの? 路側帯・車道外側線について

〇黄色のセンターライン はみ出したらダメ?

〇雨の日の運転

〇二車線以上の道路

〇車線変更について

〇クルマが通行してはいけない道路

○交通ルール問題に挑戦 (標識編)

○交通ルール問題に挑戦 (何人まで乗れる?)

ペーパードライバー克服方法

など

ステップ1 運転操作に慣れる

久しぶりの運転となると、座席の合わせ方やスイッチの使い方、ハンドルやアクセル、ブレーキの使い方など、忘れてしまっていることがたくさんあると思います。

運転中、操作に気を取られて周りが見えない状態になると非常に危険です。

まずはクルマの「操作」をしっかりと思い出しましょう。

教習所の講習を受講する、出張型のペーパードライバー講習を受講するなどして、周りの状況を自分で確認できるまで、基本操作や駐車方法を繰り返し練習しておきましょう。

TMペーパードライバーズスクールの「出張ペーパードライバー講習」について詳しくはこちら

ステップ2 近くの目的地まで行ってみる

いきなり遠出はせず、まずは近く(片道5~10分程度)の目的地までの往復に挑戦してみましょう。

「もう少し運転したいな」と感じるくらいで終了するのがポイントです。(次回へのモチベーションにつながります。)

はじめは、

・多車線の道路や生活道路(センターラインのない住宅街)などはできるだけ避ける

・遠回りでも走行しやすいルートを選ぶ

・地図やカーナビを見なくても行ける、よく知っているルートを選ぶ

・広い駐車場のある目的地を設定する

・できるだけ交通量の少ない曜日、時間帯を選ぶ → 久しぶりの運転練習に適した曜日や時間帯は?

など、できるだけ運転に集中できる環境で練習しましょう。

天候不良や体調不良などの場合は、無理をせず運転を延期しましょう。

助手席に運転経験のある方に同乗してもらうと、難しい場面に出くわしてしまった場合などに助言してもらえるので安心です。

同じルートを定期的に繰り返し練習する方法がおすすめです。できるだけ簡単なルートを繰り返し走行し、「運転できた」という成功体験を積むことが大切です。

ステップ3 少しずつ距離を伸ばしてみる

近くの目的地までの往復に慣れてきたら、少しずつ走行する距離を長くしてみましょう。

ステップ2で練習したルートの少し先にある場所を目的地に設定します。

走行後、落ち着いたらその日の運転を振り返ってみましょう。

上手くできたことは「自信」につなげ、上手くできなかったことがあった場合は「経験を積んだ」とポジティブに捉えましょう。

ステップ4 行ってみたかった目的地まで挑戦

ステップ3までを十分に繰り返し、運転に自信が出てきたら行けるようになりたかった目的地まで挑戦です。

出発前日までに走行ルートや休憩場所、目的地の駐車場などを地図アプリなどでしっかり確認しておきましょう。

当日はできるだけ時間にゆとりをもって出発し、慌てずに運転できる状況を作りましょう。

途中で道順を間違えた場合などは、そのままカーナビを見ながら運転を続けると周囲への気配りがおろそかになりがちです。コンビニなどでいったん車を停めて迂回路を確認しましょう。

目的地ではいったん車から降りて休憩し、帰りの分の「集中力」「注意力」を回復しておきます。(30分に1回程度休憩するのが理想的です。)

一人で運転、その前に

特に久しぶりの運転では、

・ハンドルやブレーキの操作

・車の大きさの感覚

・速度コントロール

など車の操作に注意力を奪われ、

安全確認をする余裕がない

標識を見る余裕がない

ルールを守る余裕がない

など、危険な運転になりがちです。

「免許を取ってから一度も運転したことがない」

「ブランクが長い」

「操作を忘れている」

「1人で運転するのは怖い。」

「運転の基本から思い出したい。」

という方は、

いきなり一人で運転する前に

[TMペーパードライバーズスクール]の

出張ペーパードライバー講習

をご受講いただくことをお勧めします。

[TMペーパードライバーズスクール]の出張ペーパードライバー講習は、

〇 ご希望の日時、場所に

・「教習指導員、技能検定員」資格所持、

・運転指導歴21年のインストラクター

が出張いたします。

〇 初回からマイカー、又は教習車を使用して練習できます。

〇 実際に運転する道路、車庫、目的地の駐車場で練習します。

〇「運転初心者の気持ちに寄り添い」「優しく」「きめ細かく」

しっかりサポート。

〇 危険になりそうなときは、

・ブレーキ

・ハンドル

・安全確認

を補助。

(マイカーの場合も簡易式補助ブレーキ、補助ミラーを取り付けて練習します。)

子育てや家事で忙しい女性の方も、

お仕事であまり時間がとれない方も、

お待ち合わせ時間までに運転の準備をしておくだけ。

お客様が自信をもって一人で運転ができるようになるまで、しっかりサポートさせていただきます。

「一人でいきなり運転」その前に、

[TMペーパードライバーズスクール]のペーパードライバー講習

を受けて、

「自信」をつけてからドライバーデビューしませんか?

TMペーパードライバーズスクールについて詳しくはこちら

久しぶりの運転練習に適した曜日や時間帯は?

久しぶりの運転は、できるだけ道路環境が良いときに練習したいものです。

練習に適した曜日や時間帯についてまとめてみました。

[平日]~7時 おすすめ度:★★★☆☆

クルマ、歩行者、自転車が少なく運転の練習がしやすい時間帯ですが、

道路が空いているため、

・速度を出しすぎているクルマ

・信号無視をする自転車、歩行者

なども多くなります。

季節によっては暗い時間帯でもあり、交通量が少ないといっても油断は禁物です。

[平日]7時~9時 おすすめ度:★☆☆☆☆

通勤、通学ラッシュで最も交通量が多くなる時間帯の一つです。

交通量が多いだけでなく急いでいる人が多いので、

・速度を出しすぎるクルマ、自転車

・クルマの横を無理にすり抜けてくる自転車

・歩行者の無理な横断

なども多く、危険度も高くなります。

[平日]9時~14時 おすすめ度:★★★★★

朝の通勤通学ラッシュが終わる9時頃からは、交通量が少なくなる時間帯です。

運転に慣れているドライバーが多く走行しているので、道路の流れも穏やかです。

[平日]14時~16時 おすすめ度:★★★★☆

クルマの交通量は少しずつ増えてきます。

下校する小中学生、自転車の高校生なども増えてきますので、運転には細心の注意が必要になります。

[平日]16時~19時 おすすめ度:★★☆☆☆

交通量が多くなる時間帯の一つです。

季節によっては周囲が暗くなり始める時間帯でもあるので、運転に慣れてきてからの挑戦がおすすめです。

[平日]19時~ おすすめ度:★☆☆☆☆

交通量は少なくなりますが周囲が暗く、昼間に比べてより多くの注意が必要になります。

遅い時間になるほど速度を出しすぎているクルマなどが増えてくるので危険度も高くなります。

[休日]~7時 おすすめ度:★★★★☆

平日よりもさらにクルマ、歩行者、自転車が少なく運転の練習がしやすい時間帯です。

道路が空いているため、

・速度を出しすぎているクルマ

・信号無視をする自転車、歩行者

なども多くなります。

季節によっては暗い時間帯でもあり、交通量が少ないといっても油断は禁物です。

[休日](土曜日を除く)7時~10時 おすすめ度:★★★★★

平日のような通勤通学ラッシュもなく、交通量が少ない時間帯です。

道路の流れも比較的穏やかなので久しぶりの運転練習におすすめの時間帯です。

[休日]10時~16時 おすすめ度:★★★★☆

時間が遅くなるほど交通量が増え、渋滞する箇所も多くなります。

混んでいるため道路の流れ自体が遅くなるので、まだ速度を出すのに慣れていない場合は、運転が少し楽な時間帯でもあります。

平日の同時間帯と比べ、運転に慣れていないドライバーや強引な運転をするドライバーも多く見受けます。

[休日]16時~ おすすめ度:★★☆☆☆

交通量が多くなる時間帯です。

季節によっては周囲が暗くなる時間帯でもあるので、細心の注意が必要になります。

まとめ

【TMペーパードライバーズスクール】が、久しぶりの運転練習におすすめする時間帯、曜日は、

1位 [平日]9時~14時

2位 [休日](土曜日を除く)7時~10時

3位 [休日]10時~16時

となります。

運転に慣れてきたら、徐々に交通量の多い時間帯に挑戦するといった練習方法がよいでしょう。

自動車教習所の講習や出張型ペーパードライバー講習など、プロインストラクターの指導を受けて、運転操作や周囲の安全確認方法などをしっかり習得してから一人で練習を始めるといった方法が理想的です。

TMペーパードライバーズスクールの出張ペーパードライバー講習について詳しくはこちら

久しぶりの運転で「初心者マーク」はつけても良い?

初心者マークの表示義務

道路交通法では、普通免許(準中型免許)を取得して1年間は、初心者マーク(初心運転者標識)を車の前後に表示しなければならないとされています。(道路交通法第71条の5)

では、免許を取得してから1年以上経過しているペーパードライバーが運転する場合はどうでしょう?

答えは「初心者マークをつけてはいけないわけではない。」となり、法令違反にはなりません。(免許取得後1年以上経過しているドライバーが運転する場合に、初心者マークをつけてはいけないルールはありません。)

久しぶりの運転の際には、初心者マークを付けることで周りのドライバーが少しだけ優しくしてくれる確率が上がります。

初心者マークの種類

初心者マークは100円ショップなどで手に入りますが、

・マグネットタイプ

・シールタイプ

・吸盤タイプ

があります。

クルマによってはマグネットタイプが貼れないもの(ボンネットやバックドアがアルミ、樹脂などでできている。)も増えているので購入前に確認しておきましょう。

また吸盤タイプなどの初心者マークを、フロントガラスに張り付けると交通違反になりますのでご注意ください。

初めての給油 セルフ式ガソリンスタンドの利用方法

セルフ式ガソリンスタンドに行って自分で給油してみたいけど、初めてで不安・・・

そのような方のためにセルフ式ガソリンスタンドの利用方法、注意点、給油以外にできることなどをまとめてみました。

セルフ式ガソリンスタンドに行く前に確認しておきたいこと

●自分のクルマに給油する油種の確認

クルマ用の燃料には主に、

「レギュラーガソリン」

「ハイオクガソリン」

「軽油」

の3種類があります。

油種の間違いで特に多いのが、軽自動車に「軽油」をいれてしまうケースです。

間違った油種を給油してしまうとクルマの故障にもつながりますから、車検証や取扱説明書などで事前に確認しておきましょう。(給油口にも表示されています。)

●給油口の位置

クルマの給油口の位置はクルマによって違います。

給油口が左側なのか右側なのかによって、どの給油レーンに入れば良いかが変わってきます。

外から確認するか、メーターパネル内にある燃料計の▲マークで確認することも可能です。(▶なら右側、◀なら左側です。)

●給油口の開け方

給油口をあける方法には

・レバーを引くと開く

・ボタンを押すと開く

・外から給油口のふたを押すと開く

などがあります。

スイッチの場所やあけ方を、取扱説明書などで確認しておきましょう。

●ガソリンスタンドの出入りのしやすさ

大通り沿いなどにあるガソリンスタンドは、入りやすいけど来た方向には出にくい場合があります。

また、ガソリンスタンドの中が狭いと給油機までの誘導がしにくかったり、出口までの通路が狭かったりします。

事前に確認しておき、少々遠くても出入りのしやすい広めのガソリンスタンドを選びましょう。

給油方法

1.給油レーンに進む

給油口のある側に給油機がくるようにレーンを選び、地面に書かれた枠の中にできるだけクルマを収めて停止します。

枠に対して斜めに停止してしまうと他のクルマが通行しにくくなりますので、できる限り平行に停めましょう。

また給油機に寄せすぎてしまうと、給油の作業がしにくくなります。50cm以上程度の間隔があいているのが理想です。

2.エンジンを停止して、給油口をあける

ガソリンは気化、引火しやすい性質があるので、ガソリンスタンド内では火気厳禁です。

必ずエンジンは停止し、給油口をあけます。

3.給油機にあるタッチパネルの操作

・支払方法

現金、クレジットカード、電子マネーなどが利用できます。

・油種を選ぶ

ハイオク、レギュラー、軽油の3種類から自分のクルマにあったものを選びます。

・給油する量を選ぶ

満タン又は金額指定(2,000円分など)、数量指定(10リットルなど)ができます。

4.静電気除去パッドに触れる。

静電気の火花でガソリンに引火しないよう、静電気除去パッドに触れて体にたまっている静電気を除去します。

5.給油キャップをあける

あけるときは、給油キャップを左方向(時計と反対方向)に回します。

6.給油ノズルを給油口に差し込む。

給油ノズルは、

レギュラー→赤色

ハイオク→黄色

軽油→緑色

と色分けされています。

自分のクルマにあったノズルを給油口の奥までしっかりと差し込みます。

7.給油を開始する

給油レバーを握って給油を始めます。

※注意 給油レバーを握ると燃料が噴きだしますので、給油口にノズルを差し込むまでは給油レバーを握らないように注意しましょう。

指定した量の給油が終わるとカチッと音がして給油が自動的に終了します。

給油が終了したら給油ノズルをもとの場所に戻し、クルマの給油キャップを右(時計回り)に回してしっかり閉め、給油口のふたも閉めれば給油は完了です。

給油以外にできること

1.タイヤの空気圧の点検

ガソリンスタンドにはクルマ専用の空気入れ「エアキャリー」が設置されていて、タダで使うことができます。

タイヤ内の空気はゴム風船の同じで徐々に減っていきます。さらに最近のタイヤは空気が減っていてもタイヤの形は変わらないものが多くなってきています。

見た目に異常がなくても、1か月に1度くらいは点検しておきましょう。

高速道路を走行する前は必須です。

2.洗車

ほとんどのガソリンスタンドには、クルマに乗ったままで洗車ができる洗車機や拭き上げスペース、車内用の掃除機などもが設置されています。

まとめ

セルフ式ガソリンスタンドは手順や注意点を守ればとても便利な場所です。

この記事を参考にチャレンジしてみてください。

ただし、セルフ式と言っても店員さんがいないわけではありません。どうしても不安な場合は、勇気を出して店員さんに「初めてなので教えてください」と伝えてみましょう。

「マイナ免許証」 マイナンバーカードと運転免許証の一体化が可能になります。

2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」の取得が可能となり、

・「運転免許証」のみを保有

・「マイナ免許証」と運転免許証の両方を保有

・「マイナ免許証」のみを保有

のいずれかを選べるようになります。

「マイナ免許証」とは

「マイナ免許証」はマイナンバーカードのICチップに、

・免許証番号

・有効期限

・免許の種類(普通自動車、大型自動車など)

・免許の条件(眼鏡使用など)

・顔写真情報

が記録されるので、マイナ免許証を持っていれば、運転免許証は持ち歩かなくても運転が可能になります。

マイナ免許証のメリット

・運転時に運転免許証を持ち歩かずに済む

・住所や氏名の変更手続きが自治体だけで済ませられる。(従来は運転免許証の住所変更等は最寄りの警察署などで手続きが必要でした)

・免許更新時の更新時講習をオンラインで受講することができる(「優良運転者」「一般運転者」のみ。ただし、視力検査や写真撮影、免許情報の書き換えは運転免許センターや警察署で行う必要がある)

・運転免許証更新時の手数料が400円値下げ(2100円)

マイナ免許証のデメリット

・有効期限はカードに表記されないため、知りたい場合は専用アプリで確認が必要(「運転免許証更新のお知らせ」のはがきは、今までどおり免許証に記載されている住所に届きます。)

・マイナンバーカードの更新手続きをしても運転免許証の更新はされない

・マイナ免許証を紛失した場合、自治体、運転免許試験場の両方で再発行手続きが必要になる(銀行口座などの個人情報流失の恐れもあります)

・運転免許証の更新時以外にマイナ免許証に切り替えたい場合は1500円の手数料がかかる

運転免許証更新時の手数料

・マイナ免許証 2,100円(400円値下げ)

・運転免許証 2,850円(350円値上げ)

・両方所持する場合 2,950円

※ いずれも講習手数料は含まれていません。

従来の運転免許証が廃止されるわけではないので、じっくり検討してみてください。

生活道路での法定速度が変わります。

令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる予定です。

「法定速度」と「規制速度」

速度標識のない一般道路(高速道路以外の道路)では、道路交通法により最高速度が60km/hとされていました。これを「法定速度」と言います。

60km/hで走行すると速すぎるような道路については、標識により法定速度より低い最高速度が指定されます。これを「規制速度」と言います。(法定速度よりも速い「規制速度」が指定される場合もあります。)

これまでは標識で最高速度が指定されている道路では、標識に示された速度が最高速度となり、標識のない道路では60km/hが最高速度とされていました。

このため、センターラインのない「生活道路」などでも、最高速度の標識が設けられていない場合は、60km/hまで速度を出しても速度超過の違反とはなりませんでした。

道路交通法第22条

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法施行令 第11条

道路交通法第二十二条第一項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

生活道路での交通事故の特徴

近年、交通事故による死者数は減少傾向にありますが、交通事故死者数の約半数が歩行中・自転車乗用中です。

歩行中・自転車乗用中の交通事故死者数を見ると、約半数が自宅から500m以内で発生しており、さらに衝突時のクルマの速度が30km/hを超えると歩行者の致死率が急に上昇するそうです。

出典:国土交通省ウェブサイト 「生活道路の交通安全対策」より

法定速度が30km/hになる道路

〇 令和8年9月1日以降も法定速度が60km/hの道路

(1) 中央分離帯のない高速自動車国道

(2) 自動車専用道路

(3) 道路標識等による中央線(センターライン)がある道路、又は車両通行帯が設けられている(二車線以上の)一般道路

(4) 中央分離帯又は柵などで自動車の通行が 往復の方向別に分離されている(対面通行の) 一般道路

〇 令和8年9月1日から法定速度が30km/hになる道路

上記(1)~(4)以外の道路

警察庁「通知・通達」をもとに、TMペーパードライバーズスクールが要約して作成。

これにより、ほとんどの生活道路が法定速度30km/hになる予定となります。

まとめ

生活道路では、歩行者や自転車に乗る人が「この道路はあまりクルマが通らない」と考え、油断して通行しがちです。

このため、見通しが悪い交差点などでも速度を落とさずに通行するなど、幹線道路などと比べると油断した行動をとる場面もよく見かけます。

「法定速度」も「規制速度」もあくまで超えてはならない速度です。

クルマを運転するときは制限速度を守ることはもちろん、さらに歩行者や自転車が急な行動をとっても衝突を避けられるような速度での運転を心がけたいものです。

「横断歩道」について

横断歩道を渡りたいけど車がなかなか止まってくれない。

こんな経験をしたことのある方も多いと思います。

JAF(日本自動車連盟)が2024年に全国で行った「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国実態調査」によると、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は6,647台中3,525台(停止率 53%)、約半数のクルマが停止しなかったという結果となっています。(ちなみに2020年の調査での停止率は21.3%でしたので、これでも停止する車は増えてきたようです。)JAF(日本自動車連盟)のホームページはこちら

車を運転しているときに横断歩道があったらどのような運転をするべきでしょう?

横断歩道を通過する場合のルール、注意点をまとめてみました。

横断歩道のルール

道路交通法では、

「車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合※1を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない※2。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」(道交法第38条)

とされています。

つまり、横断歩道は、歩行者がいつでも安全に横断できる場所となっています。

※1「横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合」とは

横断歩道の周辺が十分に見渡すことができる場所(例 横断歩道の両側が空き地 など)で、かつ横断する歩行者が見当たらない場合となります。

都市部の横断歩道は両側に建物や塀などがあり十分に見通せない場所が多く、このような場合は「横断しようとする歩行者等がないことが明らか」とはなりません。

※2「停止することができるような速度で進行しなければならない。」とは

例えば横断歩道の周辺が建物などで見えない場合、その陰から急に歩行者等が現れた場合でも急ブレーキでなく停止できるように準備しておかなければならないと解釈されています。(必ず「徐行」という意味ではありません。)

まずは横断歩道を見つけましょう

信号のない横断歩道には道路標識と道路標示が設置されています。

〇 ひし形マーク

前方に信号機のない横断歩道があることを予告しています。ひし形マークが二つ設置されます。一つ目の標示が50m手前、二つ目の標示が30m手前にあります。

〇 信号のない横断歩道の標識

路面の横断歩道標示だけでなく横断歩道の標識が設置されています。

雨の日、夜間は路面標示が見えにくい場合もありますので、標識にも気を配りできるだけ早く横断歩道を発見するように努力しましょう。

横断歩道がある場所での運転方法

横断歩道のある場所での運転方法は次の3つになります。

① 横断する歩行者が明らかにいない場合

→そのままの速度で通過します。

② 横断する歩行者がいないことが明らかでない場合(見通しが悪い場合を含みます。)

→横断歩道の手前で停止する予定(減速や徐行)で近づきます。

③ 横断している又は横断しようとしている歩行者がいる場合

→横断歩道の手前で停止します。

※ これらに違反した場合は「横断歩行者等妨害等」の罰則が適用され、違反点数2点、反則金9,000円が課せられます。

「横断歩道」に関するその他のルール

〇 横断歩道の直前に止まっているクルマがあるときは、そのクルマの死角となり歩行者がいても見えないため、(信号がある場合以外は)停止しているクルマの前に出る直前の一時停止が義務付けられています。

停止しているクルマが違法駐車であっても同じです。

車両等は、横断歩道等(信号機の表示による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。(道交法38条第2項)

〇 横断歩道から手前側30メートルの範囲では、「追い越し」「追い抜き」の両方が禁止されています。

車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはならない。(道交法38条第3項)

〇 横断歩道とその前後5メートル以内は駐停車禁止です。

車両は、次に掲げるその他の道路の部分においては停車し、又は駐車してはならない

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分(道交法44条第1項3項)

まとめ

本来、横断歩道は歩行者がいつでも安全に道路を横断できる場所のはずです。

市街地では横断歩道の左右が見通せない場所が多く、歩行者が飛び出してこない保証もありません。

また、渋滞で対向車が停止している場面などは特に注意が必要です。

自分が歩行者であるときのことを思い出して、横断歩道を見つけたら追突防止のためにも早めからブレーキをかけ、歩行者がいた場合に急ブレーキでなく停止できるような運転を心がけましょう。

横断歩道以外での「歩行者の保護」

横断歩道以外での「歩行者保護」に関連するルールについてまとめてみました。

歩行者がいる道路を走行するとき

歩行者がいる道路を走行するときは

「安全な間隔※1をあける」か、安全な間隔が開けられない場合は「徐行※2」しなければなりません。

歩道上や路側帯内にいる歩行者に対しても同じです。

※1 安全な間隔

「安全な間隔」についての規定はありませんが、教習所などでは

・歩行者が車の接近に気が付いている場合→1メートル以上

・歩行者が車の接近に気が付いていない可能性がある場合→1.5メートル以上

と指導することが多いようです。

歩行者が急な動きをしても危険にならない間隔と考えましょう。

※2 徐行

「徐行」とは車がすぐに停止できる速度で進む状態のことです。

「徐行」の速度に関する規定はありませんが、ブレーキをかけてから1メートル以内で停止できるような速度(時速10キロメートル以下)が通説となっています。

歩行者が急な動きをしても停止できる速度と考えましょう。

一般的には時速20キロを超えて走行すると、歩行者が「怖い」と感じやすくなるそうです。自分が歩行者であるときを思い出して、相手が安心して通行できるよう配慮しましょう。

高齢の歩行者などがいるとき

高齢者、子供、身体に障害のある歩行者などがいるときは、「一時停止」または「徐行」をして通行を妨げないようにしなければなりません。

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

2 身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

水たまりなどがある場合

雨の日など、路面に水たまりなどがあるときは、水しぶきが歩行者や自転車にかからないようにしなければなりません。

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

横断歩道のない交差点を歩行者が横断しているとき

横断歩道がない交差点やその近くを横断している歩行者※1がいる場合は、その横断を妨げてはいけません※2。

※1 横断している歩行者

横断を開始している歩行者が対象となります。(横断を始めていない歩行者は含まれません。)

※2 横断を妨げてはいけません

減速、徐行、停止などの義務はありませんが、横断を妨げない方法で通行します。歩行者の歩く速度や歩行者までの距離などを考え、場面に応じてそのまま通過、減速、徐行、停止します。

道交法第38条の2

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

~参考~

ルールで歩行者が道路を横断してはいけない場合

・近くに横断歩道がある場合の車道横断(一般的には20~30メートル程度の範囲と考えられていますが、道路状況や交通量に応じて判断されます。過去の判例では40メートル程度の距離にあるものは「付近」とは言えない(昭45.8.21 大阪高裁)といったものもあります。)

・斜め横断

・クルマの直前、直後の横断(横断歩道を横断する場合、信号に従って横断する場合は含まれません。)

・「歩行者横断禁止」の標識のある道路

1 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

1 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

横断歩道以外の場所でも、道路を渡り始めている歩行者がいる場合は、できるだけ安全に横断できるように気配りしましょう。

歩行者用道路の通行禁止

「歩行者専用」「自転車及び歩行者専用」の標識がある道路を車は通行できません。

小学校や中学校の通学路では、時間を指定して「歩行者専用」の規制がかかることが多くあります。

1 歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

道交法第9条

車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

路側帯について

路側帯はおもに歩行者が通行するためのスペースです。

路側帯内は原則としてクルマは通行できません。

ただし、道路沿いにある店舗などへ出入りするために横切ることはできます。

歩道、路側帯を横切るとき

道路沿いにある店舗などへの出入りのため「歩道」や「路側帯」を横切る場合は、その直前で安全確認のための一時停止が義務付けられています。

歩道や路側帯を通行する歩行者などがいる場合は、その通行を妨げてはいけません。

1 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

「全方向に矢印が出る信号」について

赤なのに矢印が全部の方向に出ている信号機。

青信号と何が違うのでしょうか?

右折するクルマの多い交差点

右折をするクルマの多い交差点があります。

信号が青になると右折車は対向車が途切れるまで待たなければならないため、後続の直進車なども進むことができず、渋滞が発生してしまいます。

通常、そのような交差点では右折専用レーンを設けます。

さらに「右折矢印信号」を表示することで右折車の滞留が減り、交通混雑の緩和につながります。

しかし、幅が狭く右折専用車線が設置できない道路の場合はどうでしょう?右折矢印信号を表示しても先頭が直進、左折のクルマの場合、後ろにいる右折車は動くことができません。

「時差式信号」

今までこのような交差点では、対向車側が先に赤信号になる「時差式信号」が設置される場合がありました。

しかし、対向車側の信号が赤になっているかどうかは、

・歩行者用信号が赤になってからどのくらいの時間がたったか

・対向車が減速しているか

などで見極めるほかなく、判断を誤るとかえって危険になりやすいなどの一面がありました。

「全方向矢印信号」

そこで「全方向矢印信号」の出番となります。

この場合の赤信号は対向車側が赤信号であることを表しています。

つまり「対向車は赤信号なので今なら右折もできますよ」という意味になります。

直進、左折はもちろん、右折車もスムーズに流れるので、交通混雑の緩和につながります。

信号表示の順番(先発式の場合)

信号が赤から青に変わる前に「全方向矢印」を表示

(右折のチャンス)

↓

矢印がすべて消え、青信号が表示

(対向車側も青信号が表示されるため右折車は直進、左折する対向車を妨げてはいけません。)

ただし、場所によっては右左折した先の歩行者用信号が青の場合もあり、横断する歩行者がいる場合は歩行者優先となります。

矢印信号が表示されても、安全確認を忘れないよう注意しましょう。

「駐車」「停車」について

クルマを止める場所は「駐車場」が基本ですが、やむを得ず道路上で駐停車をしたい場合はどのような注意が必要でしょうか?

駐車や停車についてまとめてみました。

取り締まり状況

交通違反の中でも特に多いのが「駐停車違反」です。

令和5年中の「道路交通法違反の取締り状況(警察庁交通局)」によると

・駐停車禁止場所等違反 19,744件

・駐車禁止場所等違反 125,567件

・放置違反金納付命令件数※1 646,973件

で、合計すると全体の14.5%でした。

※1放置違反金納付命令

違反した運転者が警察署に出頭せず運転者への責任が追及できない場合に、車の使用者(持ち主)に対して、放置違反金の納付が命令されます。

駐車、停車の違い

クルマが道路で止まっている状態には、次のようなものがあります。

・「停止」

赤信号で停止などルールに従って止まっている状態。

・「停車」

道路でクルマが次の理由で停止すること。

1.人の乗降りのための停止(人が乗降りしている間は時間の長短に関わらず停車とみなされます。)

2.荷物の積み下ろしのための停止で5分を超えないもの(運転者がその場から離れずに積み下ろしをする場合のみ。配達などは含まれません。)

3.運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止

・「駐車」

停車以外のものでクルマが同じ場所に止まり続けること。(運転者が乗っているかどうかにかかわらず)

例:人待ち、荷待ち、荷物の積み下ろしで5分以上のもの、休憩など

・「放置駐車」

運転者がクルマから離れて(車が止まっている場所から見える範囲にいない)直ちに運転することができない状態のもの。時間の長短、クルマから運転者がどのくらい離れているかなどは関係ありません。

「駐車」「停車」の両方が禁止されている場所

次の場所には「駐車」「停車」ができません。

・駐停車禁止の標識、標示がある道路

・交差点内とその端から5メートル以内

・道路の曲がり角から5メートル以内

・横断歩道、自転車横断帯とその前後5メートル以内

・踏切内とその前後10メートル以内

・路面電車の軌道敷内

・坂の頂上付近と勾配の急な坂(上り下りとも)

・トンネル内

・路線バスのバス停(の看板)から10メートル以内(バスの運行時間内のみ)

・安全地帯の左側とその前後10メートル以内

道路交通法第44条

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

「駐車」が禁止されている場所

次の場所には「駐車」することはできません。(「停車」は禁止されていません。)

・駐車禁止の標識、標示のある道路

・自動車専用の出入り口から3メートル以内の場所

・道路工事区域から5メートル以内

・消防用機械器具の置き場の出入り口から5メートル以内

・消防用防火水槽から5メートル以内

・消火栓から5メートル以内

・指定消防水利の標識から5メートル以内

・火災報知器から1メートル以内(道路上からは1974年までに廃止され、現在はトンネル内などを除き設置されていません。)

道路交通法第45条1項

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

五 火災報知機から一メートル以内の部分

無余地駐車の禁止

「駐車」「停車」が禁止された場所以外でも、停めたクルマの右側道路上に3.5メートル以上(標識で距離が指定されているときはその距離)の余地が取れないような狭い道路では駐車できません。

しかし、次の場合は除きます。

・荷物の積み下ろしをする場合で、運転者がすぐに運転できる場合。(時間の制限はありません。)

・傷病者の救護のため、やむを得ない場合。

道交法第45条2項

車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

長時間駐車の禁止

道路交通法で駐車が禁止されていない道路でも、同じ場所に12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません。

【保管場所としての道路の使用禁止】

1 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為

二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条)

駐車停車の方法

出来る限りほかの交通の妨げにならないような方法で駐停車しなければなりません。

・荷物の積み下ろし、人の乗降りのため停車する場合は、(ドアを開けるなど)のため必要な余地を開けて停車することができます。

・駐車する場合は道路の左端にしっかり寄せなければなりません。

道交法第47条1、2項

1 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならい。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

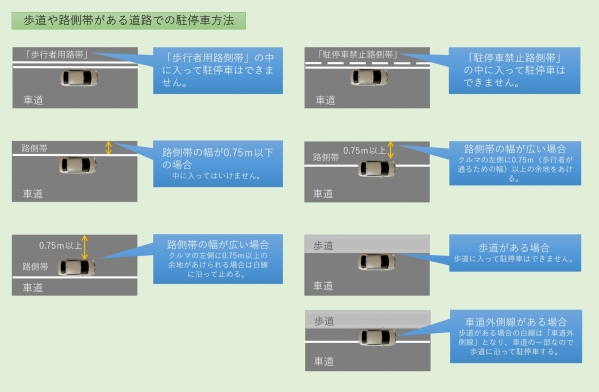

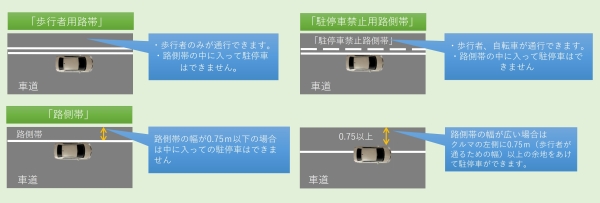

路側帯のある道路での駐停車

路側帯のある道路では路側帯の種類に応じた方法で駐停車しなければなりません

・道路標示により駐停車が禁止された路側帯(「駐停車禁止路側帯」「歩行者用路側帯」)の中に入って駐停車してはいけません。

・路側帯の幅が0.75メートル以下の場合は路側帯に入って駐停車はできません。

・路側帯の幅が0.75メートルを超える場合は路側帯の中に入り、車の左側に0.75メートル以上の余地をあけて駐停車します。

・路側帯の中に車が全部入っても左側に0.75メートル以上の余地ができる幅の広い路側帯の場合は、路側帯の白線に沿って駐停車します。

道交法第47条3項

車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

道交法施行令第14条の6

1 法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。

2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。

一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。

停駐車を禁止する場所の特例

時間制限駐車区間の標識がある道路は、パーキング・メーターなどを作動させたうえで、指定された場所、時間内であれば駐車することができます。

この場合、パーキングチケット発給設備によりパーキングチケットの発給を受け、クルマの全面の見やすい場所にチケットを提示しなければなりません

なお、指定された時間を延長することはできません。

道交法第49条の3

時間制限駐車区間における車両の駐車については、第四十四条から第四十八条までの規定にかかわらず、この条から第四十九条の五までに定めるところによる。

2 車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。

3 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。

4 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。

道交法第四十九条の四

高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。

道交法第四十九条の五

警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。

道交法第四十九条の六

車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。

まとめ

駐車や停車については多くのルールがあります。特に都市部ではすべてのルールをクリアしたうえでの駐停車は至難の業と言えるでしょう。

「クルマを道路に駐停車しない。」が基本です。

そのためには、

・出かける前に目的地に駐車場があるかを調べておく。

・駐車場が混雑した場合に備えて予備の駐車場も調べておく。

・目的地に駐車場がない場合はクルマで行かない。

などの準備をしてから出発しましょう。

「自転車マーク」踏んでも良いの? 自転車ナビマーク・自転車ナビラインについて

近ごろ道路でよく見かける「自転車マーク」

クルマはこのマークを踏んで走行しても良いのでしょうか?

路面標示についてまとめてみました。

「道路標示」と「法定外表示」

路面に描かれる表示には、主に

・道路交通法で定められた「道路標示」

・それ以外の「法定外表示」

があります。

〇「道路標示」

道路を利用するクルマや人に対し、通行の方法を規制したり指示したりするものです。

規制や指示に違反すると罰則を受けることがあります。

道交法第2条第1項第16号

道路の交通に関し、規制または支持を表示する標示で、路面に描かれた道路描、ペイント、石等による線、記号または文字をいう。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識標示令)で定められた道路標示

〇「法定外表示」

道路交通法で定められた道路標示以外の表示で、運転者に対して注意を促したりするもの。

全国的に統一されたものと統一されていないものがあります。

特に罰則等はありません。

「普通自転車専用通行帯」

この標示は、

「普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)」で「道路交通法で定められた道路標示」となります。

バス専用レーンなどと同様、指定された乗り物以外はその車線を走行してはいけません。

ただし

・右左折する場合

・道路工事、駐車車両などがある場合

・緊急自動車に道を譲る場合

は専用通行帯の中を走行することができますが、これ以外の理由で専用レーンを走行すると罰則が適用されます。

道交法第20条

1 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

「 自転車ナビマーク・自転車ナビライン」

この表示は、

「 自転車ナビマーク・自転車ナビライン(普通自転車専用通行帯以外の自転車通行空間路面表示)」で「法定外表示」となります。

自転車が車道を通行する場合の通行するべき位置、進行方向をあらわすもので、「普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)」以外の道路にある場合は、この表示を踏んで走行しても罰則等はありません。

道路で自転車を見かけたら・・・

ルールでは自転車も「車」です。

しかし、運転免許を持っていない人はルールを知らずに運転しているのが現状です。

「自転車専用レーン」「や自転車ナビマーク」の有無にかかわらず、自転車を見つけたら、

・歩道から車道へ急に出てくる。

・急に横断を始める

・急に止まる

・ふらつく

などを予測しながら、安全な間隔を保つことを心がけましょう。

道路の左端にある「線」踏んでも良いの? 路側帯・車道外側線について

道路の左端にある白い線の種類と意味についてまとめてみました。

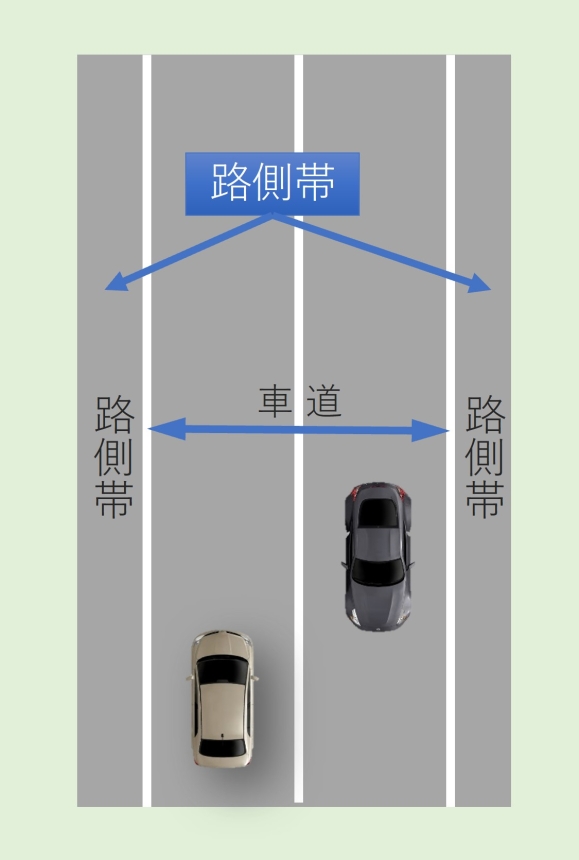

路側帯

歩道がない道路で左端に白の実線が引かれている場合は「路側帯」 (道路交通法で定められた道路標示)になります。

都市部にある路側帯は歩行者などが通行するための場所です。クルマは原則として路側帯の中を通行したり、路側帯の中で停止することはできません。

ただし

・道路沿いにある場所(店舗など)に出入りするため、路側帯を横切ることはできます。(路側帯を横切る直前は一時停止が義務付けられています。)

・「駐停車禁止路側帯」「歩行者用路側帯」以外でかつ、路側帯の幅が75cm以上ある場合は、路側帯の中に入って駐停車することができます。(路側帯に入る直前は一時停止が義務付けられています。) 詳しくはこちら

これ以外の理由で路側帯内を走行すると罰則があります。

道交法第17条

1 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

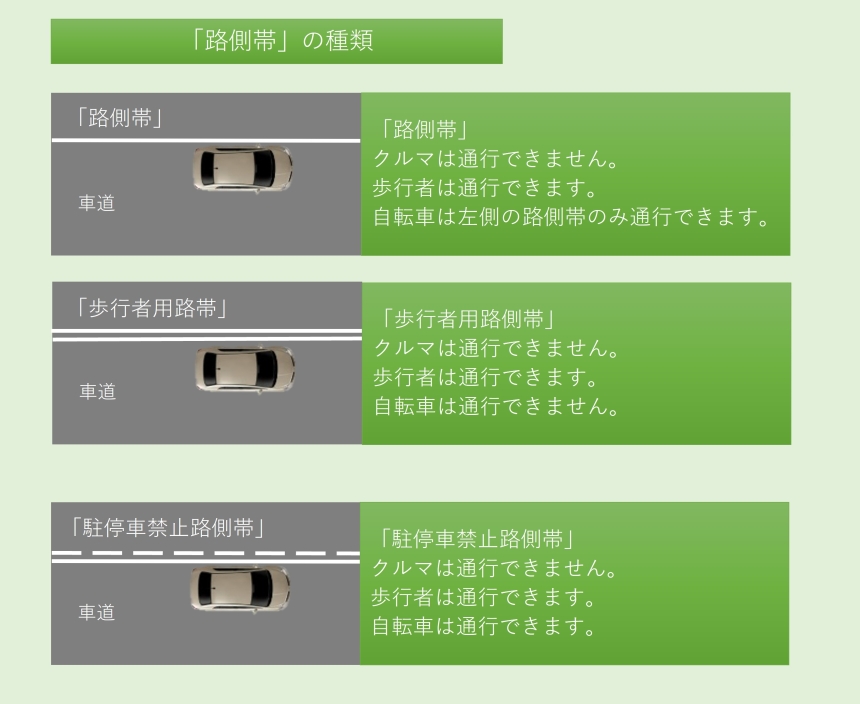

●路側帯の種類

・路側帯

白の実線で区画されます。

歩行者、軽車両、特例特定小型原付が通行できます。

・駐停車禁止路側帯

白の実線とは線で区画されます。

歩行者、軽車両、特例特定小型原付が通行できます。

クルマは路側帯の中に入って駐停車することはできません。

・歩行者用路側帯

白の二重線で区画されます。

歩行者のみが通行できます。

クルマは路側帯の中に入って駐停車することはできません。

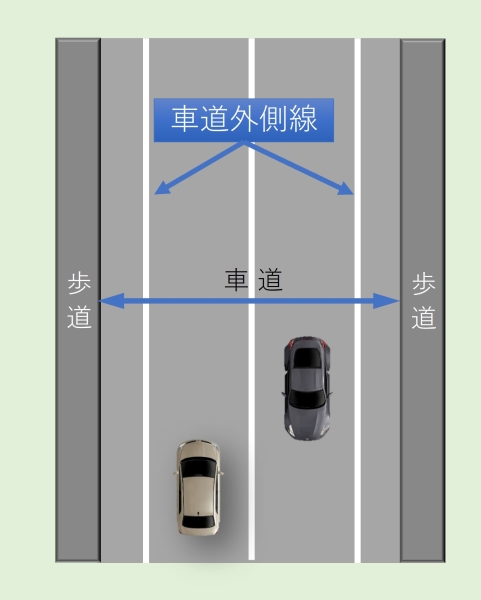

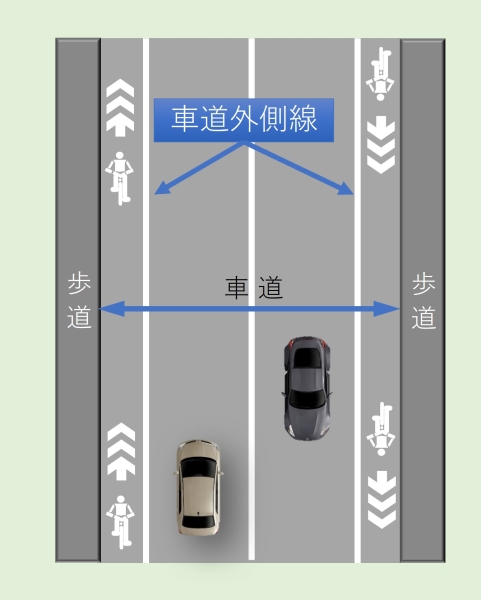

車道外側線

同じ白い線でも、歩道のある道路で車道の左端に白の実線がある場合は「車道外側線」 (道路交通法で定められた道路標示)となります。

道幅の広い道路で車が走行すべき部分を示すための線です。車道外側線の左側も車道となり走行しても特に罰則はありませんが、必要がないときは走行しないようにします。

普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)

標識や標示がある場合の白い線は「普通自転車専用通行帯(自転車レーン)」となります。

バス専用レーンなどと同様、指定された普通自転車以外はその車線を走行してはいけません。

ただし、

・右左折する場合

・道路工事、駐車車両などがある場合

・緊急自動車に道を譲る場合

は専用通行帯の中を走行することができます。

道路交通法第20条2項

車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

※ 自転車のマークがあっても、標識・標示がない場合は「普通自転車専用通行帯」でなく、「車道外側線」となり、走行しても特に罰則はありませんが、必要がないときは走行しないようにします。

まとめ

路側帯をふさぐような形で駐停車や信号待ちをしているクルマがあるために、歩行者が通行できずに困っているような場面を見かけることがあります。

運転に慣れてくると、クルマ通しの利便性ばかりを優先しがちですが、道路の左端にある「線」の意味を再確認して、歩行者や自転車にやさしい運転を心がけましょう。

黄色のセンターライン はみ出したらダメ?

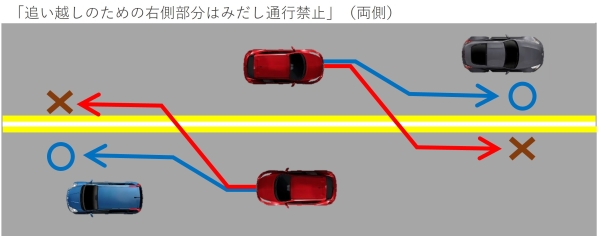

道路のセンターラインには、

白のは線(点線)

白の実線

黄色の実線

黄色の線と白の線を組み合わせたもの

などがあります。

それぞれどのような意味があるのでしょうか?

センターラインについてまとめてみました。

センターライン(車道中央線)とは

日本の道路はセンターラインの有無にかかわらず、「道路の中央から左側を通行しなければならない」とされています。(左側通行の原則)

この「道路の中央から左側」を分かりやすくするため、道幅が5.5メートル以上の場合は「センターライン (道路中央線)」が設置されます。

ただし、次の場合は例外として中央から右側(対向車線)にはみ出して通行することができます。

・一方通行の道路の場合

・中央をはみ出さなければ通行できないほど道幅が狭い場合

・工事や駐車車両などのため中央をはみ出さなければ通行できない場合

・中央から左側の道幅が6メートル未満の道路でほかのクルマを追い越すとき

・急カーブの道路で「右側通行」の標示があるとき

この場合、一方通行の道路を除き、はみ出し方はできるだけ少なくしなければなりません。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(別表第三)

車道(軌道敷である部分を除く。以下この表及び別表第四において同じ。)の幅員が五・五メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央

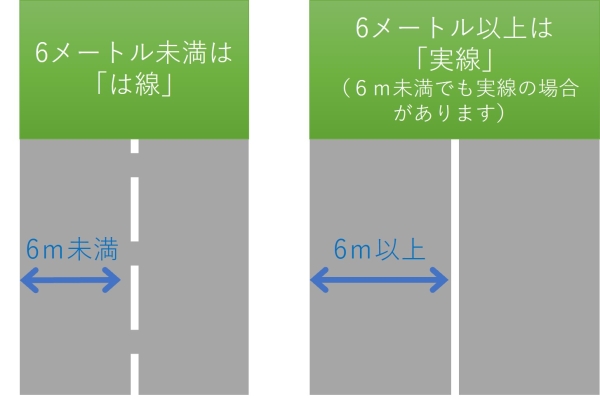

「白のは線」「白の実線」の違い

車道の中央から左側の幅が6メートル以上の道路では「白の実線」が設置されます。

6メートル未満の道路でも、

〇法定の追い越し禁止場所

・道路の曲がり角付近

・上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂

・トンネル(二車線以上の場合を除く)

・交差点内とその手前30メートル以内(優先道路を通行している場合を除く)

・踏切内、横断歩道、自転車横断帯内とその手前30メートル以内

〇その他、対向車線にはみ出さないよう特に強調する場合

には「白の実線」が設置されます。

その他の場合には「白のは線」が設置されます。

参考

~「車道の中央から左側の幅が6メートル以上の道路」について~

車道の中央から左側の幅が6メートル以上の道路では、「追い越しのための右側部分はみだし通行禁止」の標識や標示がなくても、追い越しをするときに対向車線にはみ出して通行することが禁止されています。

~「追い越し」とは~

「追い越し」とは、進行している(動いている)クルマに追いついた場合に、進路を変えてその前方に出ることをいいます。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第4

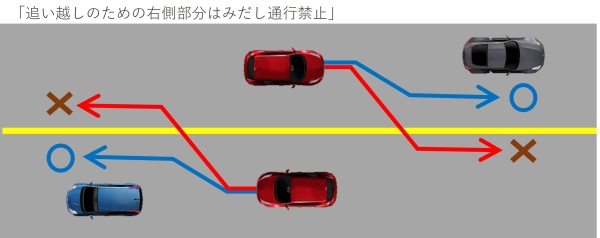

「黄色の実線」

道路中央に設置される「黄色の実線」は、

「追い越しのための右側部分はみだし通行禁止」

という道路標示になります。(実質的にはセンターラインとなります。)

この標示がある道路は追い越しを禁止しているのではなく、ほかのクルマを追い越すために対向車線にはみ出して通行することが禁止されます。

(黄色の実線をはみ出さない追い越しは禁止されていません。)

「追い越し」とは、進行している(動いている)クルマに追いついた場合に、進路を変えてその前方に出ることをいいます。

駐車車両や、道路工事などを避けるのは、動いていないものを避けるだけなので追い越しとはならず、「黄色の実線」を超えることは禁止されません。

道路交通法第17条第5項第4号

当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

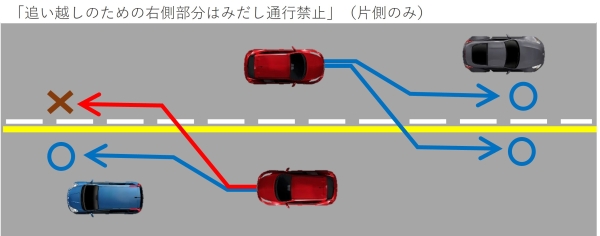

「黄色の実線」と「白の実線(は線)」がある場合

「黄色の実線」と「白の実線(は線)」が並んでいる場合は、

・黄色の実線側からは、追い越しのため対向車線にはみ出すことはできません。

・白の実線(は線)側からは、追い越しのため対向車線にはみ出すことが禁止されません。

となります。

まとめ

センターラインは、自車線と対向車線を区別するための線です。

原則として、センターラインをはみ出して走行するこることは禁止されています。

しかし、駐車車両や道路工事など道路上の障害物をよける場合には、センターラインが「白」であっても「黄色」であっても対向車の妨げになるような場合を除き、例外として対向車線にはみ出して走行することができます。

センターラインの意味をしっかり理解して、安全な運転を目指しましょう。

雨の日の運転

雨の日こそクルマで…

とは思うものの、運転に慣れないうちは不安なものです。

雨の日の注意ポイントをまとめてみました。

雨の日のための準備

〇 ワイパーの点検

雨の日の運転に欠かせないのがワイパーです。

ワイパーの先端についている「ワイパーブレード(ゴムへらみたいなもの)」でガラス表面の水滴や汚れ等を掻き出していますが、紫外線などの影響により劣化してしまいます。

ワイパーを作動したときに

・すじが残る

・ワイパーが震える(ビビる)

・拭きむらが残る

などの症状があれば早めに交換しておきましょう。

ワイパーの使い方についてはこちら

〇 ガラスの油膜除去

ワイパーを使っても視界が悪い、ワイパーの水はけが悪いなどの場合は油膜が原因かもしれません。

何もしなくても排気ガスや大気中の油分などにより油汚れが付着します。そのまま放置してしまうと雨の日(特に夜間)の視界が悪くなります。

軽度の油汚れであれば洗剤を使った洗車などで落ちますが、それでも落ちない油膜ができてしまった場合は、

・市販の油膜取り製品を使って除去する

・プロに依頼して除去してもらう

などの対策をしておきましょう。

〇 ガラスの撥水コーティングをしておく

フロントガラスやサイドガラスに撥水(又は親水)コーティングをしておくと雨の日の視界がよりクリアになります。

市販のガラスコーティング剤を利用したり、プロに施工してもらう方法があります。

雨の日はサイドミラーも見えにくくなります。同じくコーティングをしておくとより安心です。

〇 ガラスの曇り対策

車内と車外の温度差により、ガラスに曇りが発生することがあります。

特に冬場は車内の温度と湿度が高い場合にガラスの内側が曇りやすくなります。

・日頃からガラスの内側をきれいにしておく(汚れているほど曇りやすくなります。)

・エアコンの「デフロスター」を利用する。

などでガラスの曇りを防止しましょう。

〇 タイヤの点検

すり減ったタイヤで濡れた路面を走行すると、急ブレーキをかけた時などに滑りやすくなるためたいへん危険です。

タイヤは走行することで徐々にすり減っていきます。

溝の深さが1.6mm未満のタイヤで道路を走行することは禁止されています。

特に高速道路では、ぬれた路面の上でタイヤが浮き上がるハイドロプレーニング現象※1が起こりやすくなります。

スリップサイン(ウェアインジケーター)がタイヤ表面に出ていると、溝の深さが1.6mm未満であることを表します。

スリップサインが出る前に早めに交換しておきましょう。

※1 ハイドロプレーニング現象

路面表面の水の膜の上にタイヤが浮き上がり、路面との摩擦抵抗が著しく低くなる現象。この状態になるとハンドル、ブレーキを操作してもクルマの向きや速度を変えることが難しくなり、コントロールができなくなります。

第9条

自動車の走行装置(空気入ゴムタイヤを除く。)は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示)

第89条第4項第2号

接地部は、滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイ ヤの接地部の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部のいずれの部分において も1.6mm以上の 深さを有すること。この場合において、滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエ ア・インジケータにより判定しても差し支えない。

〇 天気予報のチェック

出かけるときに降っていなくても、事前に天気予報を確認しておきましょう。

1時間雨量が20mm以上になると、ワイパーを早く作動しても周囲が見にくくなります。

豪雨予報が出ているようなときはできるだけ運転を控えましょう。

雨の日の運転方法

〇 周囲の確認を念入りに

窓ガラスやミラーに水滴がつくため、見落としや見間違いが起こりやすくなります。

普段よりもミラーや目視で見る回数を増やして、周囲の安全を念入りに確認しましょう。

〇 ライトの点灯

雨の日は他のドライバーや歩行者も視界が悪くなります。

昼間でもライトを点灯することで、自分のクルマの存在を周囲から見つけやすくすることも大切です。

〇 水たまりに注意

水たまりのある場所では、周囲の歩行者やクルマに水しぶきがかからないように注意しましょう。

JAFによる実証実験では、深さ1cmの水たまりを時速40キロで走行した場合、2m先まで水はねが発生しました。

歩行者などに水はねにより迷惑をかけると、「泥はね運転」の違反となります。

水たまりがある場合は速度を落として通過するか、周囲を確認した上で水たまりをよけて走行するようにします。

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

雨の日は路面とタイヤの摩擦抵抗が低くなるため、急ブレーキをかけてから車が停止するまでの距離(制動距離)が乾いた路面と比べると長くなります。

また、車間距離が短いと先の状況が見えにくくなり、ブレーキのかけ始めが遅れがちになります。

雨の日は、

・速度を10%控える

・車間距離を長め(1.5倍)にあける

慎重な運転を心がけましょう。

二車線以上の道路

交通量が多く、走行スピードも速い多車線道路(片側二車線以上の道路)。

一人で挑戦するのは勇気がいることと思います。

車線の選び方や注意ポイントなどをまとめてみました。

多車線道路のルール

2車線以上の道路では、

・ 片側2車線の道路では左側の車線

・ 片側3車線以上の道路では一番右以外の車線

を走行しなければならないとされています。

一番右の車線を通行できるのは、

・右折をするとき

・道路工事や駐車車両などを避ける場合

・標識や標示で通行する車線が指定されているとき

・追越しをするとき

のみとなります。

また標識や標示で走行する車線が指定されている場合は、

・右左折する場合

・緊急自動車に進路を譲る場合

・道路工事などの障害物がある場合

以外は指定された車線を通行しなければなりません。

道路交通法第20条

1 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

実際の道路では…

実際の道路では、どの車線もたくさんのクルマが走行しているのが現状です。

・左の車線は駐車車両などが多く走りづらい

・右の車線の方が流れが速いから

などの理由で右側車線を走行するクルマも多く見受けます。(厳密には交通違反となります。)

車線の選び方

では多車線道路初心者さんはどの車線を走行したらよいのでしょう?

一般的には右の車線ほど急いでいるクルマが多く、流れも速い場合が多いので、

「慣れないうちはできるだけ左側の車線を選んだ方が良い」

が基本となります。

左側の車線であれば少々ゆっくり走行していても、急いでいるクルマは右の車線から追い越してくれます。

左側の車線なら安心?

では、左の車線を走行していれば安心かというと、

・駐車車両が多い

・途中で左側の車線が「左折専用車線」に変わる

・時間帯により左側の車線が「バス専用車線」になる

また、自分が右折を予定しているときなどは、一番右側の車線に移動しなければなりません。

右折の予定があるときは初めから右側車線を走行する

事前に目的地までの経路を確認しておき、右折の予定がある場合は多車線道路に入るときにあらかじめ右側車線を選んでおくようにすると、車線変更をする必要がなくなります。

いつも左側車線に駐車車両があることが分かっているような場合も同様です。

多車線道路での注意

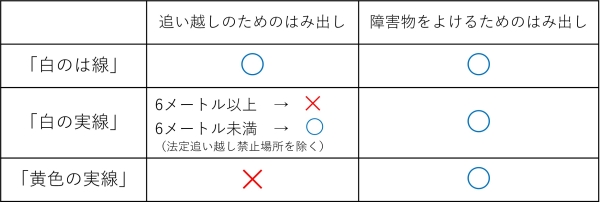

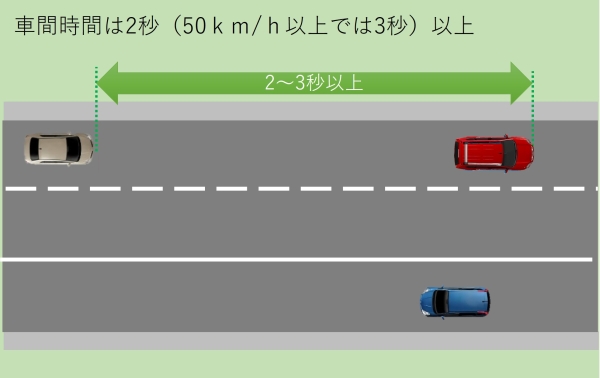

〇 車間時間を確保する

前のクルマに近づくほど追突の危険が高まるだけでなく、前方の状況が見えにくくなります。

前のクルマが通過した場所を、自分のクルマが2秒以上あとに通過するような車間時間を確保しましょう。

〇 車線内の中央をキープ

クルマの幅を常に意識し、車線からはみ出さないように注意しましょう。

自分でははみ出していないつもりでも、

・車線の幅が狭くなっていることに気づかずにはみ出す。(特に大きな交差点付近では右折レーンを増やすため、車線の幅が狭くなります。)

・ガードパイプや隣の車線が怖くて、無意識に左右に寄ってしまう。

・右(左)ばかり見ていると、見ている側に無意識に寄ってしまう。

など、様々な理由でクルマが左右に寄ってしまうことがあります。

常にドアミラーなどを見て、クルマの位置を確認しながら走行しましょう。

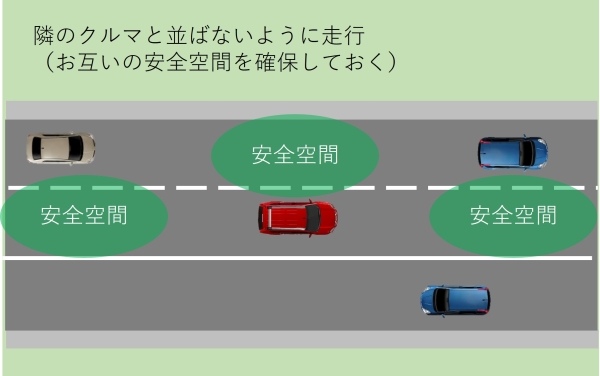

〇 隣の車線のクルマと並ばないように走行する。

隣の車線のクルマが

・落下物を避ける

・飛び出してきた相手を避ける

・横風にあおられる

など、様々な理由で突然左右に寄ってくることもあります。

できる限りほかのクルマと並ばないように走行しておきましょう。

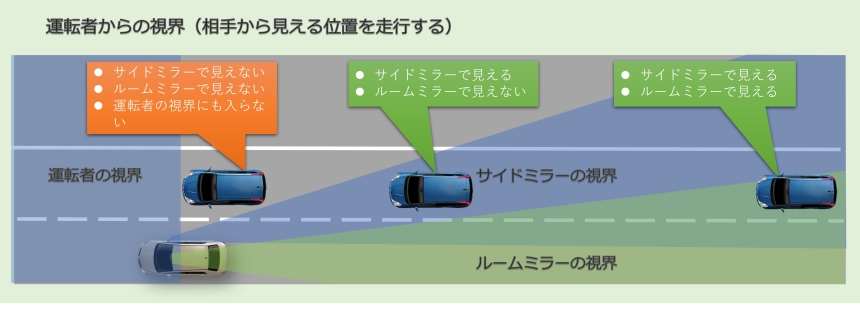

〇 ほかのクルマの死角に入らないように走行する。

運転席からはミラーでも見えない「死角部分」があります。この死角はクルマの真横より少し後ろに発生します。

できるだけ相手の死角に入らないような走行位置を意識しましょう。

〇 バイクや自転車などの「すり抜け」に注意

クルマの間をすり抜けて走行するバイクや、渋滞中など自分が低速で走行している場合には自転車なども左側をすり抜けてくることがあります。

できるだけ側方や後方の状況にも目を配るようにしましょう。

〇 走行中は常に先の状況を見ておく

目の前にいるクルマを見るのではなく、できるだけ先の状況を見ながら走行することで駐車車両や道路工事個所を早く発見できるようにします。また、標識などに注意を配ることで、車線変更する必要があることに早く気が付くことができます。

「車線変更」ができるようにしておく

多車線道路では予期せぬ駐車車両等のため、やむを得ず車線変更しなければならない場合があります。

あらかじめ車線変更のコツをつかんでおくと安心です。

車線変更についてはこちら

TMペーパードライバーズスクールでは「車線変更」に特化した講習なども承っております。お気軽にご相談ください。

TMペーパードライバーズスクールの出張ペーパードライバー講習について詳しくはこちら

車線変更について

多車線道路(片側二車線以上の道路)が走行できるようになると、行動範囲が飛躍的に広がります。

しかし、避けて通れないのが「車線変更」。

車線変更のコツについてまとめてみました。

車線変更のための準備

〇 多車線道路の走行に慣れる

まずは多車線道路を走行することに慣れていきましょう。

多車線の道路は周りのクルマの速度が速く交通量も多いため、初めは目の前のクルマを見てついていくだけの運転になりがちです。

速い速度で車線をキープしながら走行することに慣れることから始めて、周りの状況を見ることができる余裕を作っていきましょう。

TMペーパードライバーズスクールでは「多車線道路の走行」、「車線変更」などに特化した講習も承っております。お気軽にご相談ください。

TMペーパードライバーズスクールの出張ペーパードライバー講習について詳しくはこちら

〇 車線変更が必要な状況を早く発見する

道路上の駐車車両や道路工事などに早く気が付くことができれば、それだけ車線変更までの時間的余裕が生まれます。

常にできるだけ先の道路状況に目を配りましょう。

〇 標識などに注意

「進行方向別通行区分」の標識

特に交差点付近では、走行する車線の指定がある場合が多くなります。

道路標識や標示に注意して、自分が進みたい方向の車線を早く見つけるようにしましょう。

〇 車間距離(車間時間)の取り方

車線変更が必要な状況を早く発見するためには

「余裕のある車間距離(車間時間)」

が重要となります。

とはいえ前のクルマとの距離を目で見て測るのは難しく、誤差も出やすくなります。

そこで、「車間時間」を測ってみましょう。

走行速度が

・40km/hまでなら2秒以上

・50km/h以上なら3秒以上

の「車間時間」を保つことで速度に応じた余裕のある車間距離が確保できます。

※ 車間時間の測り方

前のクルマが通った場所(路肩にある電柱や路面標示などを目標にします。)を自分のクルマが何秒後に通過するかを測ります。

車間が短いと目の前のクルマに集中しなければなりません。

車間距離を長めにとることで目の前にいるクルマを見る必要がなくなり、それ以外のことに目を配りやすくなります。

周りのクルマと比べると自分の前だけ広く空いてしまうことが多いと思いますが、左の車線を走行していれば急いでいるクルマは右の車線から追い越してくれるので、慌てなくても大丈夫です。

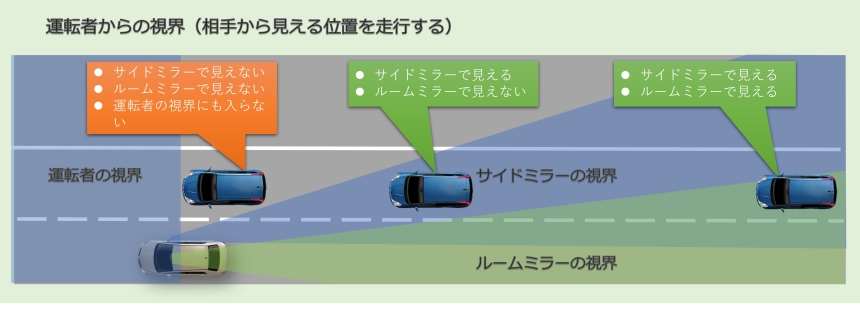

〇 ミラーの見え方を知っておく

ルームミラー、サイドミラー(ドアミラー)、それぞれの見え方の特徴を知っておきましょう。

ミラー越しに見た場合と直接自分の目で見た場合では、後ろのクルマまでの距離感に違いがあります。

安全な場所(駐車場など)で、

・直接目で見た場合

・ルームミラーで見た場合

・サイドミラーで見た場合

それぞれの距離感の違いを確かめておきましょう。

また、赤信号などで停止したらルームミラーとサイドミラーを見比べて、普段からそれぞれのミラーで見える範囲の違い、見え方の違いを確かめておきましょう。

後のクルマが近づいてくるとルームミラーには映らず、サイドミラーでしか見ることができなくなります。

自分のクルマの横に並び始めるとミラーでは見えなくなり、自分の顔が前を向いている場合は視野にも入りません。

〇 ミラーの見方

・普段から見ておく

車線変更が必要になってからではなく、その前からできるだけミラーに目を配り、隣の車線の状況を把握するようにしましょう。

・短い時間で繰り返し見る

ミラーを見る時間が長くなると、前方を見ていない時間が長くなり危険です。

ミラーに目を配るのは0.5秒以内を目標に短くチラッと見るようにします。

ただし、1回見ただけでは見間違いが起こりやすくなりますので、「チラッと見る」を「繰り返す」ようにして後方の状況をしっかり把握できるようになりましょう。

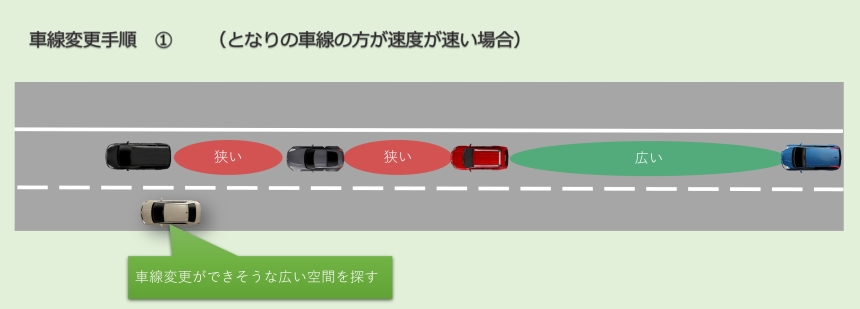

車線変更の手順(となりの車線の方が速度が速い場合の例)

① となりの車線の状況を確認

車線変更ができそうな広く車間距離があいているスペースを探しましょう。

車間距離を広めにあけて走行しているクルマの運転手さんは安全意識が高い場合が多く、譲ってくれる確率も高くなります。

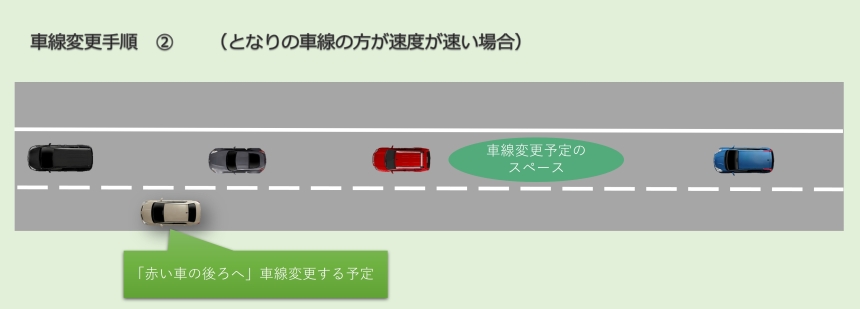

② 車線変更する場所を決める

広く車間の空いているスペースを見つけたら、

「青いクルマの前へ」ではなく、

「赤いクルマの後ろへ車線変更する予定」

と決めて準備します。

自分が入ろうとするスペースの前にいる赤いクルマの動きを観察します。

この段階で

・となりの車線の状況がしっかり把握できない場合

・自分で判断がつかない場合

・不安がある場合

などはいったん車線変更は見送り、①からやり直します。

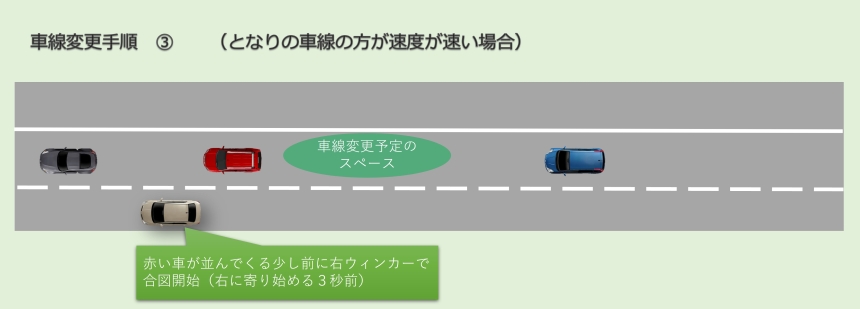

③ タイミングよく右ウィンカーで合図

赤い車が自分のクルマに並ぶ少し前(右に寄り始める3秒前から)に、右ウィンカーで合図を開始します。

合図をすることで後ろのクルマが譲ってくれる確率も上がります。

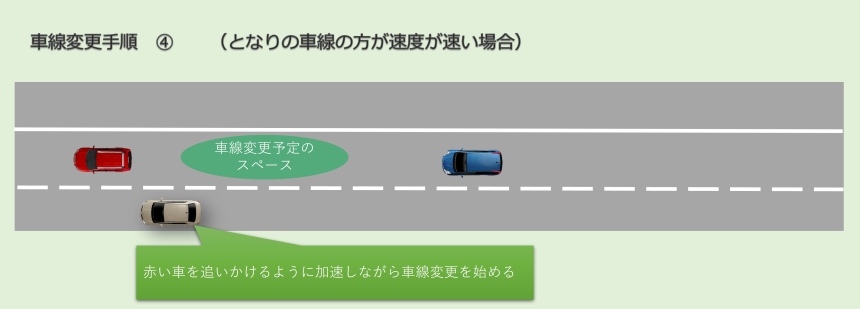

④ 赤い車を追いかける

赤い車が自分のクルマの横を通過したら、赤い車を追いかけるように加速しながら車線変更を開始します。

赤いクルマと青いクルマは同じような速度で走行している場合がほとんどです。

赤いクルマと同じ速度まで加速しながら車線変更をすれば青いクルマはあまり近づいてきません。

慣れないうちは

・車線変更が怖い

・周りを見ることに集中してしまう

などの理由から、無意識にアクセルを緩めてしまうことが多く見受けられます。しかし、隣の車線より遅い速度になると後ろのクルマが近づいてくるため、車線変更ができなくなってしまいます。

車線変更攻略の最大のポイントは

「となりの車線と速度を合わせる」

ことです。

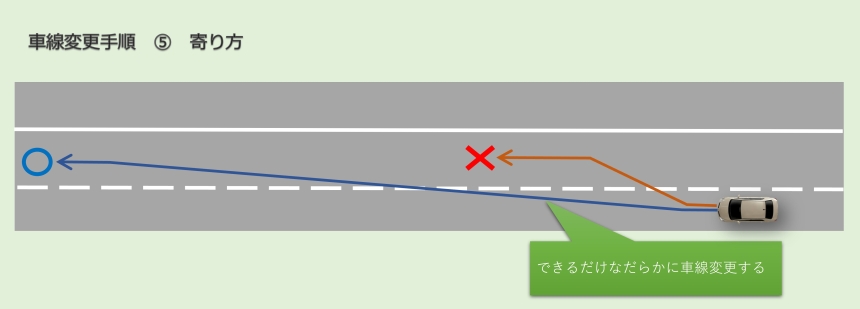

⑤ なだらかに車線変更

特に速度が速い場合は、できるだけ長い距離を使ってなだらかに車線を移動します。

⑥ 車線変更が終わったら車間距離(車間時間)を調節

赤い車に近づきすぎた場合はアクセルの操作で車間距離(車間時間)を調節します。

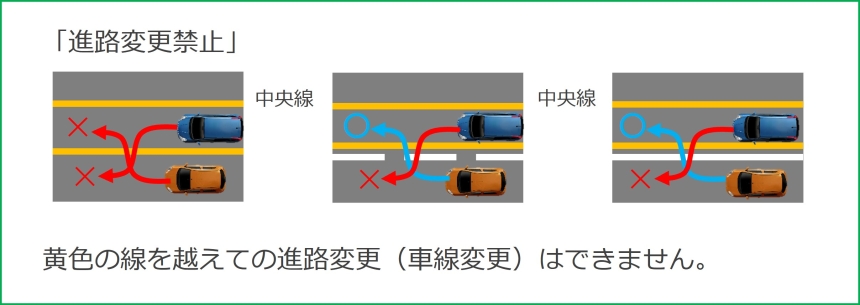

車線変更ができない場所・できない場合

「車線変更ができない場所」

〇「進路変更禁止」の道路標示がある場所

車線を分けるための線が黄色の場所では、その線を越えて車線変更をすることはできません。黄色と白の線がある場合は黄色の線側からの車線変更はできません。

ただし、

・道路工事などの障害物がある場合

・緊急自動車に進路を譲る場合

・上記の理由がなくなり、元の車線に戻るとき

は、黄色の線を越えて車線変更をすることができます。

〇 次の場所では「追い越し」を伴う車線変更はできません。

・道路の曲がり角付近

・上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂

・トンネル

・交差点内とその手前30メートル以内(優先道路を通行している場合を除く)

・踏切内、横断歩道、自転車横断帯内とその手前30メートル以内

~「追い越し」とは~

「追い越し」とは、進行している(動いている)クルマに追いついた場合に、進路を変えてその前方に出ることをいいます。

「車線変更ができない場合」

〇 後から走行してくるクルマが急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合。

1 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

「そのほか車線変更を避けた方が良い場所」

〇 交差点付近

交差点付近では先行車の右左折や信号の変化のため、隣の車線の速度が急に変わる場合があります。

〇 カーブ、トンネル

カーブを曲がりながらやトンネル内での車線変更は、操作ミスなどが起こりやすくなります。

など

車線変更まとめ

走行しながら車線変更ができると運転はスムーズになります。

しかし、必ず車線変更をしなければならないわけではありません。

・駐車車両などの後ろで一旦停止して、隣の車線のクルマが途切れるまで待つ。

・右左折できなかった場合でも迂回して予定の順路に戻る。

などの方法もあります。

慣れないうちは「走行しながらの車線変更をあきらめて止まる」勇気を持つことも大切です。

また、車線変更に慣れてきても必要のない車線変更はできるだけしないようにしましょう。

となりの車線が空いているからと車線変更をしても、しばらく進むと元の車線の方が流れがよくなる場合がほとんどで、一般道路では車線変更を繰り返しても早く目的地に着くわけではありません。

・必要な時だけ

・しっかり安全を確かめたうえで

車線変更をするようにしましょう。

クルマが通行してはいけない道路

「通行禁止違反」

令和5年中の交通違反取締り件数で3番目に多い違反です。

「通行禁止違反」とは、道路標識や道路標示により通行が禁止されている道路又は部分を通行してしまうことをいいます。

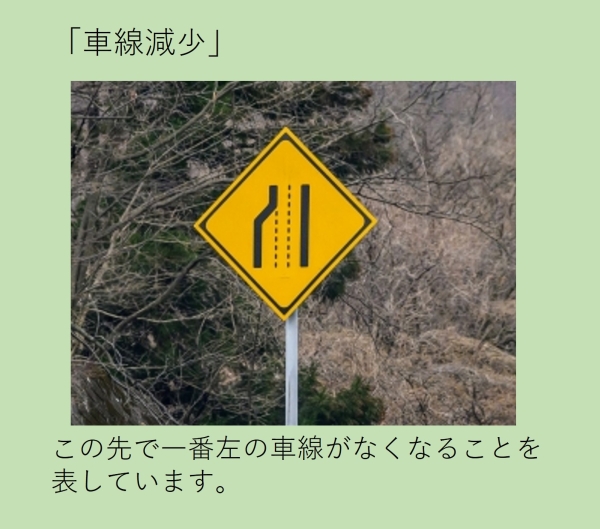

通行できない道路に出てくる道路標識などについてまとめてみました。

通行を禁止する標識

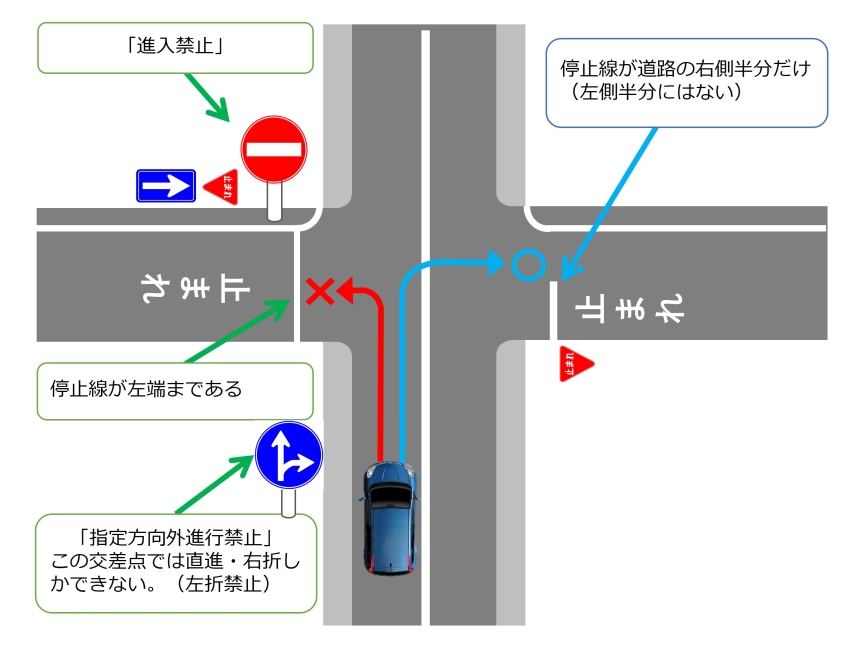

「車両進入禁止」

この標識のある側からクルマ(自転車も含む)は進入できない道路を表します。

一方通行の道路の出口側に設置されます。

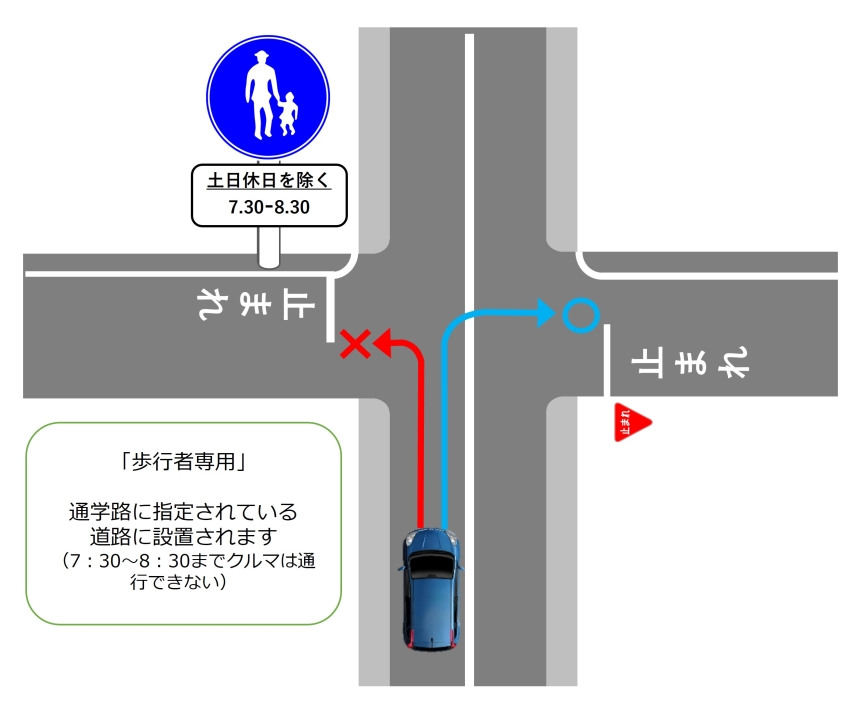

「歩行者専用(日・時間)」

指定された曜日、時間内はクルマ(自転車も含む)は通行できません。

「通学路」に指定されている道路などに設置されます。

(沿道に車庫があるなどの理由がある場合は、事前に警察署長の許可を受けることで通行が可能になります。)

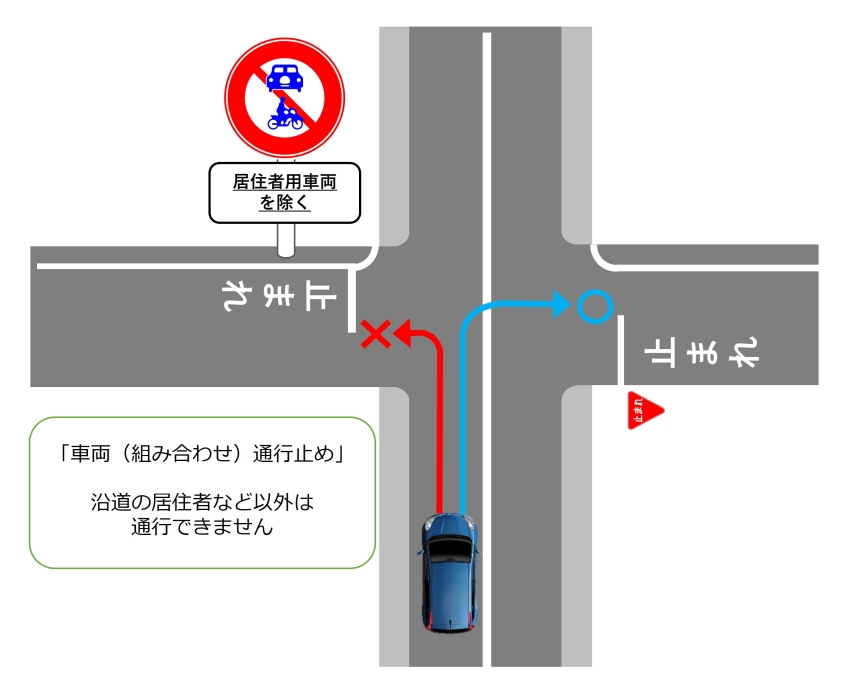

「車両(組み合わせ)通行止め」

この標識のある道路の沿道に住んでいる人のクルマ以外は通行できません。(抜け道として通行するクルマを排除するため。)

ただし、

・居住者が利用するタクシー

・居住者宅に荷物を運ぶクルマ

・工事用車両

などは通行できると解されています。(都道府県により範囲が異なる場合があるようで、厳密な規定はありません。)

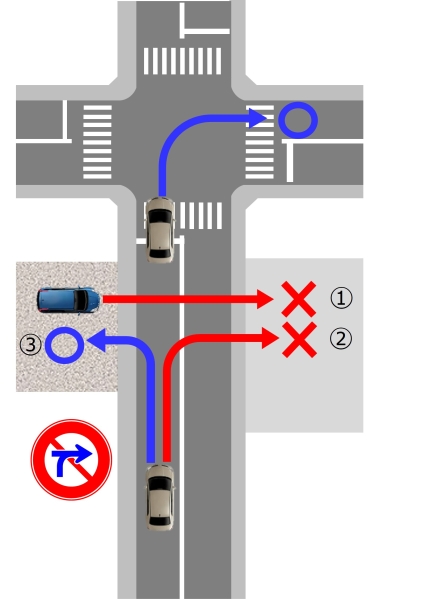

「指定方向外進行禁止」

標識に示された方向以外に進行することはできません。(上図は右折禁止)

「最大幅」

標識に示された幅を超えるクルマは通行できません。(全幅が2.2mのクルマは通行できます。)

最大幅には積載した荷物の幅、ドアミラー(車検証に記載されている全幅にはドアミラー等は含まれていません。)なども含まれます。

「高さ制限」

標識に示された高さを超えるクルマは通行できません。(全高が3.3mのクルマは通行できます。)

高さには積載した荷物なども含まれます。

「車両通行止め」

クルマ(自転車も含む)は通行できません。

「通行止め」

すべての交通(歩行者も含む)は通行できません。

道路が損壊している、冠水している、土砂崩れの危険があるなど、道路が危険な場合に通行が規制されます。

通行できない道路の見つけ方

〇 標識の確認

交差点付近などでは、通行を禁止する標識がないかしっかり確認することが大切です。

右左折ができない交差点の直前には、ほとんどの場合「指定方向外進行禁止」の標識が設置されます。

その他、一方通行の出口の場合は「停止線」が道路の左端から右端まで描かれていることも進入禁止であることを見分ける方法の一つになります。

1 歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

まとめ

交通違反をした人の中には、

・知らなかった

・標識に気づかなかった

という方も多くいるそうです。

初めて通る道路などは、事前に地図アプリ( Googleマップのストリートビューなど)などを利用して、標識などを確認することも可能です。

特に久しぶりの運転では、あらかじめ道路標識・標示の種類や意味をしっかり再確認しておくとともに、交差点付近では標識などが確認できる速度に落とすことも大切です。

交通ルール問題に挑戦 (標識編)

問題

この標識がある道路では、交差点での右折ができない。

答えは

✕ です。

この標識の名前は

「車両横断禁止」

となり、

・道路の左から右への横断

・道路の右側に面した場所(店舗など)へ出入りするための横断

を禁止しています。

イラスト中の、

①は「道路の横断」

②③は交差点での右左折と区別するため、

②は「道路の右側に面した場所へ出入りするための横断」(一般的には右折)

③は「道路の左側に面した場所へ出入りするための横断」(一般的には左折)

と表現することになっています。(わかりづらいですね。)

つまり

・道路の横断

・道路の右側にある店舗などへの右折

の二つが禁止されているということになります。

ちなみに交差点で右折が禁止される場合には、

「指定方向外進行禁止」

の標識が交差点の近くに設置されます。

1 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

交通ルール問題に挑戦 (何人まで乗れる?)

問題

乗車定員が5人の普通自動車に大人2人が乗車した場合、子供は何人まで乗車できるでしょうか?

答えは

「4人まで」

となります。

道路運送車両法では12才以上を「大人」と扱い、11歳までの「子供」は3人で大人2人と算定します。

計算式は、

(乗車定員-乗車した大人の人数)×1.5=乗車できる子供の人数(端数は切捨て)

となりますので、

(5-2) × 1.5= 4.5

法令上、乗車できる子供の人数は「4人まで」となります。

なお、6歳未満の幼児にはチャイルドシートの使用が義務付けられています。(例外もありますが・・・)

実際に子供を乗車させるときは安全のため、無理なく座席(チャイルドシート)に座れる人数までと考えた方がよさそうです。

(乗車定員は「自動車検査証」に記載されています。)

第1項

車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

道路交通法 第73条の3

第3項

道路交通法施行令 第22条

乗車人員は、自動車にあつては自動車検査証に記録され、又は保安基準適合標章若しくは軽自動車届出済証に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人をそれぞれ超えないこと。

第3項

1 自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。ただし、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあつては乗車定員二人以下、車両総重量二トン未満の被牽けん引自動車にあつては乗車定員なしとする。

℡:070-1541-6679

講習中のためお電話に応答できない場合がございます。お手数ですが留守番電話にお名前・お問い合わせ内容などを残していただくか、お問い合わせフォームよりご連絡いただければ当日中(営業時間外の場合は翌営業日)にメールまたはお電話にてご連絡させていただきます。

営業時間 9:00~18:00(年中無休)

運転練習に関するあらゆるニーズにできる限りお応えします。